「NotebookLMとChatGPT、どっちを使えばいいの?」

最近そんな声をよく耳にします。

どちらも生成AIを使った便利なツールですが、仕組みや得意なことはまったく違います。

このページでは、情報整理や文章作成にAIを活用したい人のために、NotebookLMとChatGPTの特徴や違い、上手な使い分け方を初心者にもやさしく解説します。

「何となく気になってたけど、イマイチ違いがわからない…」

「使ってみたいけど、難しそうで一歩踏み出せない…」

そんな方にこそ読んでほしい内容です。

読み終わる頃には、きっと「使い分けのコツ」が見えてくるはずです🌸

1. NotebookLMの概要

最近、生成AIを使った新しいツールがどんどん登場していますが、その中でも注目されているのがGoogleのNotebookLM(ノートブックエルエム)です。

NotebookLMは、一言で言えば「自分の資料をAIに読んでもらえるノート」のような存在です。

このNotebookLMの最大の特徴は、「AIがあなたの資料をしっかり読み込んで、そこから必要な情報を引き出してくれる」という点です。

たとえば、こんなふうに使えます。

つまり、NotebookLMはあなたの資料専用のリサーチアシスタントのような存在なんです。しかも、AIが出した回答には出典(引用元)もついてくるので、信頼性の確認もしやすいのが安心ポイントです。

また、Googleアカウントがあればすぐに使うことができ、GoogleドキュメントやPDF、YouTubeの字幕付き動画など、さまざまな形式の資料に対応しているのも魅力です。

2. NotebookLMの主な機能

NotebookLMには、さまざまな便利機能がそなわっています。

一番の特徴は、「資料をアップロードするだけで、AIが内容を整理・活用してくれる」という点です。

📌 要約(サマリー)

アップロードした資料の内容を、AIが自動で要約してくれます。

たとえば、長い論文やレポートでも、ポイントだけを短時間で把握できるようになります。

「全部読むのはちょっと大変…」というときも、この要約機能があれば安心ですね。

❓ 質問応答

「この資料の中で、〇〇について書かれているところは?」

そんな質問をすると、AIが該当部分を探して答えてくれます。

しかも、回答には引用元(どの部分を根拠にしたか)が明記されるので、「本当に正しいのかな?」という不安も少なくてすみます。

💡 アイデア出し(ブレインストーミング)

アップロードした資料をもとに、新しいアイデアを出してもらうこともできます。

たとえば、「このメモを元に新しい企画案を考えて」と依頼すると、資料の内容を踏まえた提案をしてくれます。

ただの要約にとどまらず、「考えるきっかけ」をくれるのが嬉しいポイントです。

🔗 関連性の発見

複数の資料をアップロードすると、その共通点や違いをAIが見つけてくれます。

情報を横断的に整理したいときに、とても役立ちます。

また、最近のアップデートではマインドマップ風の視覚表示も一部対応していて、トピックのつながりがより見やすくなりました。

🔈 音声概要(Audio Overview)

アップロードした資料の要点を音声で聴けるというものです(現在は英語のみ対応)。

ポッドキャスト感覚で資料の内容を確認できるので、ながら作業にもぴったりですね。

NotebookLMは、こうした機能を通じて「自分の資料から、より深い理解や新しい発見を得る」ことを助けてくれます。

資料を“読むだけ”から、“活用する”ステージへとステップアップさせてくれるAIツールと言えるでしょう。

3. NotebookLMの強み・弱み

✅ NotebookLMの強み(メリット)

1. 情報の信頼性が高い

NotebookLMは、自分でアップロードした資料だけをもとに回答してくれます。

つまり、ネット上のあいまいな情報に頼らず、手元の情報にしっかり根ざした答えが返ってくるのです。

しかも、AIが出す答えには引用元の文章が明記されるので、「この答えはどこに書いてあったの?」と確認できる安心感があります。

2. 大量の資料も一括で扱える

NotebookLMは、一つのノートブックに最大50件・合計2,500万語の資料を入れることができます。

これは本当にすごいキャパシティで、他のツールではなかなか見られません。

たくさんのPDFやメモをAIに読ませて、横断的に比較・分析できるのは大きな魅力です。

3. 情報の構造化が得意

資料の要約だけでなく、資料同士の関係性や共通点・違いを見つけ出してくれるのもNotebookLMの得意技。

最近では、トピック同士の関連をマインドマップ風に可視化する機能も加わって、さらに理解しやすくなっています。

4. アイデア出しにも対応

単に情報をまとめるだけでなく、「これらの資料をもとに、新しいアイデアを出して」とお願いすると、ちゃんと文脈に合った提案をしてくれます。

特に、企画を考えているときや何かを書き出したいときに、すごく助かる存在です。

5. Googleとの親和性が高い

Googleドキュメントやスライドとの連携がスムーズなので、既存のワークフローに取り入れやすいのも魅力。

ノートブックの共有機能を使えば、チームで一緒に活用することもできます。

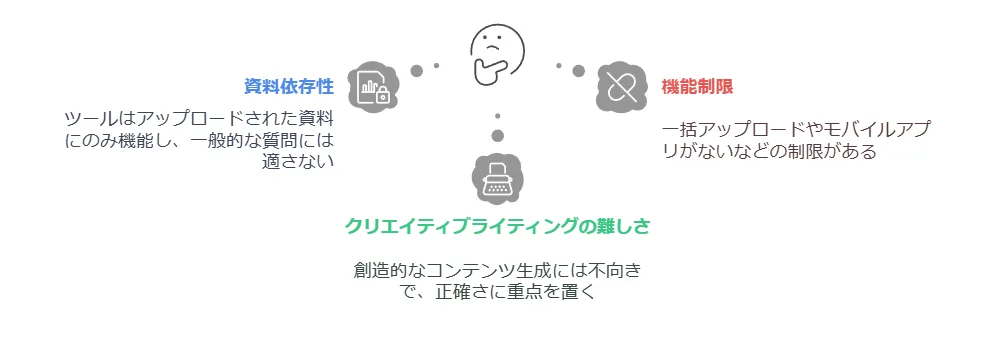

⚠️ NotebookLMの弱み(注意点)

1. 資料がないと何もできない

NotebookLMは、自分で資料をアップロードしないと機能しません。

つまり、ネット検索のように「ちょっと気になることを聞く」といった使い方は苦手です。

あくまで「手元の資料を活用するためのツール」と考えて使うのがコツです。

2. 機能や対応範囲に制限がある

たとえば、複数ファイルを一括でアップロードできなかったり、表計算ソフト(スプレッドシート)には非対応だったりと、まだ発展途上な部分もあります。

また、現時点ではモバイルアプリがなく、PCブラウザでの利用が基本なのもやや不便かもしれません。

3. クリエイティブな文章生成は苦手

NotebookLMは正確さ重視のAIなので、小説やブログのような“読みもの”を一から書かせるのはあまり得意ではありません。

出力された文章は、どちらかというと「資料に忠実な説明文」なので、創造的なライティングには向かない印象です。

NotebookLMは、「手元にある資料をいかに活用するか?」に特化したツールです。

その分、自由な質問や創作には向かない面もありますが、正確性や信頼性を重視したい場面では大きな力を発揮してくれるはずです。

4. ChatGPTの強み・弱み

ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型のAIアシスタントです。

NotebookLMが“資料に特化したAI”なら、ChatGPTは“なんでも相談できる万能アシスタント”といった感じ。

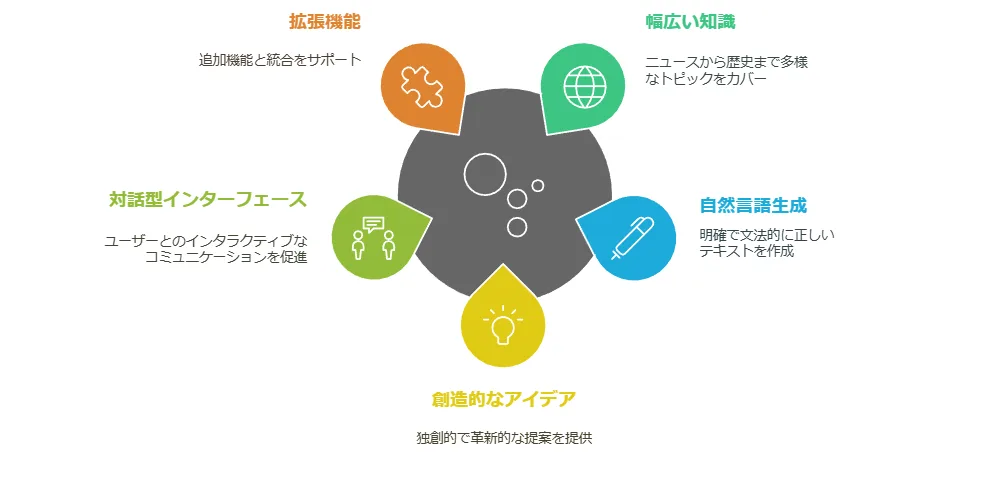

✅ ChatGPTの強み(メリット)

1. 幅広い知識をカバーできる

ChatGPTは、インターネット上の大量の情報で学習されています。

そのため、ニュースや歴史、プログラミング、心理学など幅広いトピックに対応可能なんです。

資料をアップしなくても、「〇〇について教えて」と聞くだけで答えてくれるのが便利です。

2. 自然でわかりやすい文章が得意

ChatGPTは文章生成がとても得意です。

たとえば、「この内容を初心者向けにやさしくまとめて」「メール文を丁寧語に直して」などのリクエストにもスムーズに応えてくれます。

構成が整っていて、文法的にも自然なので、そのまま使えることも多いです。

3. 創造的なアイデアを出してくれる

商品名のアイデア、ブログの見出し、ストーリーのプロットなど、ちょっとユニークで面白い提案も得意です。

ゼロから発想したいときに頼れる相棒。

「新しい切り口がほしい!」というとき、私はよくChatGPTに相談しています。

4. 対話形式だから使いやすい

チャット形式なので、思いついたことをそのまま聞けばOK。

一度で完璧な回答が来なくても、「もっと短く」「別のパターンで」と会話を続けながら調整できます。

操作もシンプルで、スマホアプリもあるから外出先でも使いやすいのが嬉しいところです。

5. 拡張性が高い

有料版では、ChatGPTにプラグインやウェブ検索、コード実行などの追加機能を組み合わせることができます。

さらに、OpenAIのAPIを通じて、他のアプリやサービスとも連携が可能です。

用途が広がるので、ビジネスにも趣味にも活用の幅がどんどん広がっています。

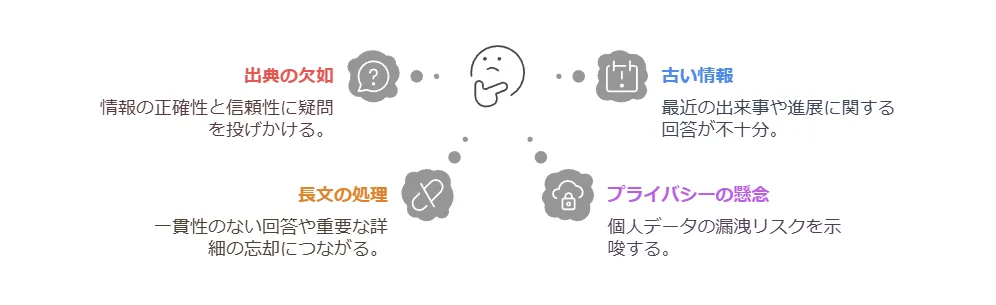

⚠️ ChatGPTの弱み(注意点)

1. 出典が示されない

ChatGPTの回答はどこから情報を得たのか明示されないため、「この内容、本当に正しいの?」と不安になることも。

それっぽく聞こえるけれど、実は間違っていることもあるので、重要な内容は自分でも確認する必要があります。

2. 最新情報が苦手な場合もある

無料版では、AIが持っている知識が2021年頃までの情報に限られていることが多いです。

そのため、最近のニュースや新製品に関する質問にはうまく答えられないことがあります。

とはいえ、有料プランではWeb検索機能が追加されて、この点は少しずつ改善されています。

3. 長文や複雑な内容は苦手なことも

ChatGPTには一度に処理できる文字数に上限があります。

そのため、長すぎる文章ややり取りが続きすぎると、前の話を忘れてしまうこともあります。

一貫性を保つためには、適度に内容を整理しながら使うのがポイントです。

4. プライバシーには注意が必要

ChatGPTに入力した内容はクラウド上に保存される可能性があります。

個人情報や機密情報はなるべく入力せず、どうしても必要な場合は内容をぼかす工夫が必要です。

(※企業向けの「ChatGPT Enterprise」では、この点が強化されています)

5. 倫理面や偏りのリスク

AIは人間の文章を学習しているため、時には偏った表現や不適切な発言をしてしまうことがあります。

現在はフィルターや調整が行われていますが、使う側のリテラシーも大切です。

ChatGPTは、「何でも答えてくれる便利なAI」ですが、その答えが常に正しいとは限らないという前提で使うことが大切です。

とはいえ、うまく使えば日々の作業や学びを、もっと軽やかに、もっと楽しくしてくれる強力なツールです✨

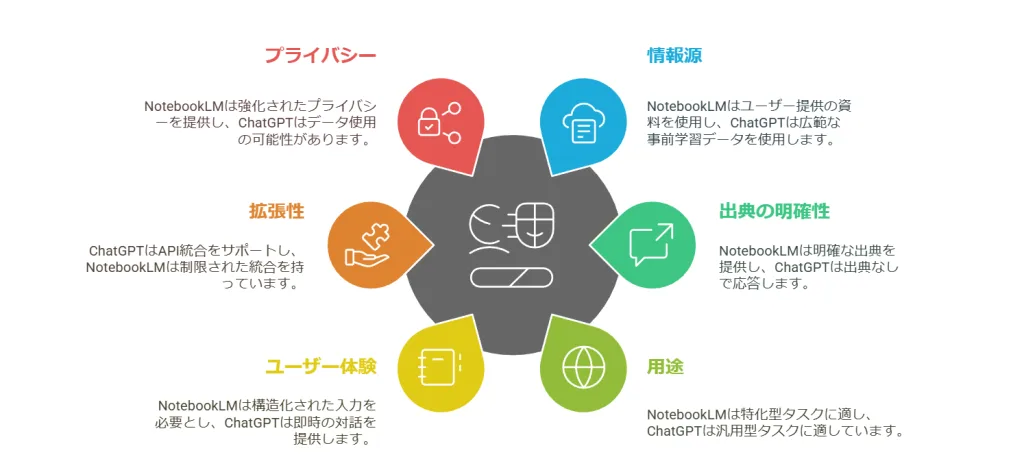

5. NotebookLMとChatGPTの違い

NotebookLMとChatGPTは、どちらもAIを活用したとても便利なツールですが、そもそもの設計思想や使い方の前提がまったく異なります。

🔍 参照する情報がまったく違う

まず、AIが答えるときの情報源が根本的に異なります。

そのため、NotebookLMは正確で根拠が明確な回答を重視し、ChatGPTは汎用的で柔軟な応答が得意です。

🗂 回答に「出典」があるかどうか

NotebookLMの魅力の一つが、「この回答はここに書いてありましたよ」と出典を明示してくれることです。

引用元の文をクリックすれば、その資料の該当箇所をすぐ確認できるので、ファクトチェックもしやすいです。

一方で、ChatGPTの回答には出典がついていません。どこからその情報を得たのかは基本的にわからないため、信ぴょう性の確認はユーザー側にゆだねられます。

🎯 用途の違い:「特化型」vs「汎用型」

NotebookLMは、自分の資料を活かすために設計された“特化型”のAIです。

一方で、ChatGPTはテーマを問わずなんでもこなす“汎用型”のAIです。

たとえば、

💻 ユーザー体験や使い方の違い

操作方法や見た目も、意外と差があります。

NotebookLMは「研究室でじっくり資料を分析するイメージ」、

ChatGPTは「ふと思いついたことを気軽に聞く相棒」、そんな違いがあります。

🔧 拡張性や連携の違い

拡張性にも大きな差があります。

🔒 プライバシーとデータの扱い

情報管理の方針にも違いがあります。

💡 まとめ:どっちがどう違う?

| 項目 | NotebookLM | ChatGPT |

|---|---|---|

| 情報源 | ユーザーの資料 | 学習済みデータ |

| 出典の明示 | あり | なし |

| 用途 | 情報整理・リサーチ向き | 会話・創作・情報提供向き |

| 操作感 | ノートブック形式 | チャット形式(すぐ使える) |

| 拡張性 | 低め(現時点では) | 高い(API・プラグインあり) |

| プライバシー | 自分専用で安心 | 情報の扱いに注意が必要 |

NotebookLMとChatGPTは、「得意なこと」がまったく違うからこそ、使い分けることで最大限に力を発揮してくれるんです。

6. NotebookLMとChatGPTの使い分け方

この二つの違いをもとに、いくつかのシーンでどっちを使うと便利かまとめてみました。

| シーン | おすすめ | 理由 |

|---|---|---|

| 論文やレポートの準備 | NotebookLM | 引用付きで正確に把握できる |

| アイデアをとにかく出したい | ChatGPT | 自由な発想でヒントがもらえる |

| 情報を1つにまとめたい | NotebookLM | 資料の横断整理が得意 |

| ブログやSNSの文章作成 | ChatGPT | 自然で読みやすい文を生成 |

| 質問したいけど資料がない | ChatGPT | ざっくり聞いても答えてくれる |

NotebookLMとChatGPTには、それぞれ違う強みがあります。

だからこそ、「どちらか一つ」ではなく、目的に応じて使い分けるのがベストなんです✨

こうすると、思考もスッキリ整理できて、作業のスピードもグッと上がりますよ。

7. NotebookLMを使うときのコツ

NotebookLMは、「まず資料ありき」のツールです。

いきなり難しそうに見えても、慣れれば強力なパートナーになりますよ。

✅ はじめは資料を少なめに

いきなり大量にアップロードすると、全体を把握するのが大変です。

まずは1〜2本の資料で試してみるのがオススメ。

自動で生成される要約や質問例を見るだけでも、「へぇ〜、こんなふうに考えてくれるんだ!」と感動します。

✅ ノートブックはテーマごとに分けると◎

「卒論用」「仕事の提案資料」「趣味のメモ」など、目的別にノートブックを分けて管理すると、とても見やすくなります。

あとから見返したいときにも便利です。

✅ 質問はできるだけ具体的に

「これについて教えて」よりも、「資料Aの中で、○○について書いてある部分を教えて」といったように、AIが迷わないような聞き方をすると精度がグッと上がります。

✅ 引用元をクリックして必ず確認!

NotebookLMの魅力は出典付きの回答。

クリックすれば元の文章がすぐ見られるので、必ずチェックする習慣をつけておきましょう。

間違いを防ぐだけでなく、自分の理解も深まりますよ😊

8. まとめ|2つのAIを使いこなせば、世界が広がる

ここまで、GoogleのNotebookLMとOpenAIのChatGPTについて、

それぞれの特徴や強み・弱み、そして上手な使い分け方を見てきました。

💡 NotebookLMは…

💡 ChatGPTは…

最後に

それぞれまったく異なるアプローチで私たちを助けてくれるAIたち。

だからこそ、どちらか一方に決める必要はありません。

たとえば、こういう使い方があります。

この組み合わせだけで、「考える → まとめる → 伝える」までがスムーズに進むようになます。

NotebookLMもChatGPTも、最初はちょっと難しそうに見えるかもしれません。

でも大丈夫。どちらも無料で気軽に試せるので、まずは軽い気持ちで「使ってみること」が大切です。

そして、ぜひあなたのスタイルに合った使い方を見つけてみてくださいね!

参考記事