「Suno v4が出たけど、v3.5と何が違うの?新機能が多くてよくわからない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

ご安心ください。この記事では、Suno v4の新機能、v3.5との違い、そして効果的な使い方まで徹底比較。

新機能レビューから比較表、プロンプト術まで網羅しているため、読めばv4の全てが分かり、あなたの音楽制作は確実に進化します。

さあ、Suno v4をマスターして、音楽制作の新たな扉を開きましょう!

初心者はまずこちらから

音楽生成AI「Suno」が待望のv4へ!何が変わった?

Suno v4はコアとなるサウンドエンジンを全面刷新し、サンプリング周波数を48 kHzへ引き上げることで息遣いや空気感まで再現する高解像度サウンドを実現しました。さらに、旧バージョンで作った曲をワンクリックでハイファイ化するRemaster機能が追加され、過去デモをそのまま商用品質へ引き上げられます。

歌詞生成には新しいReMiモデルが導入され、日本語でも韻律と語彙の自然さが大幅に向上。編集面ではCrop・Replace・Extendを統合した新エディターが登場し、ドラッグ操作だけで小節単位の差し替えや延長が完結します。

正式版となったSTEMS書き出しでは、ボーカルと伴奏を個別トラックで取得でき、DAWでのリミックスが格段に容易になりました。鼻歌や既存フレーズから伴奏を生成するAudio Input、曲調に合わせて自動でループを延長するLoop Mode、高精細なカバー画像を付与するCover Artなど周辺機能も充実。

さらに、好みのジャンルや楽器編成をプロファイル化して再利用できるPersonas v4を活用すれば、毎回ゼロから設定をし直す必要もありません。

総じてv4は「音質」「歌詞」「編集」「ワークフロー」の四方向を同時にブーストさせた総合アップグレードであり、AI音楽制作を“即戦力”へ押し上げる決定版リリースと言えるでしょう。

【Suno v4 新機能レビュー】新搭載機能を中心に徹底解説

Suno v4は、単なるマイナーアップデートではありません。音楽生成の中核機能から、ユーザー体験を豊かにする付加機能に至るまで、多岐にわたる進化を遂げています。

v3.5で好評だった部分はさらに磨き上げられ、同時に、ユーザーの創作活動をさらに加速させる新機能が搭載されました。

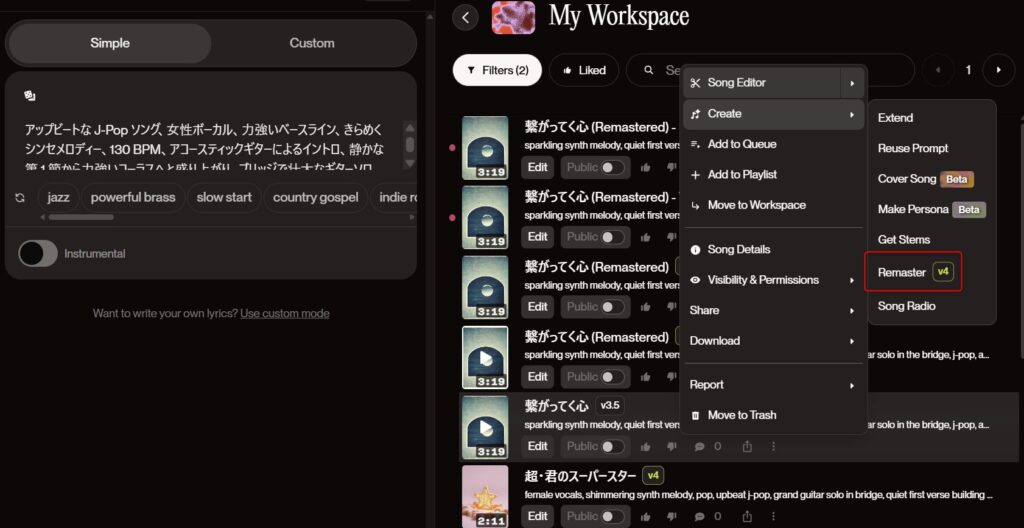

Remaster:旧曲を高音質化

過去にSunoで作成した楽曲の音質に、少し物足りなさを感じたことはありませんか?v4で導入された「Remaster」機能は、そんな悩みを解決するかもしれません。

この機能を使うと、Sunoの旧バージョン(v1, v2, v3, v3.5)で生成した楽曲を、最新のv4エンジンを用いて高音質化することが可能です。操作は非常にシンプルで、ライブラリ内の既存曲からRemasterしたい曲を選び、ボタンをクリックするだけ。

これにより、過去の作品がv4相当のクリアさ、ダイナミックレンジ、そして楽器の分離感を持つサウンドに生まれ変わります。お気に入りの旧作を、最新クオリティで蘇らせることができるのは、非常に嬉しいポイントと言えるでしょう。眠っていた名曲を、再び輝かせるチャンスです。

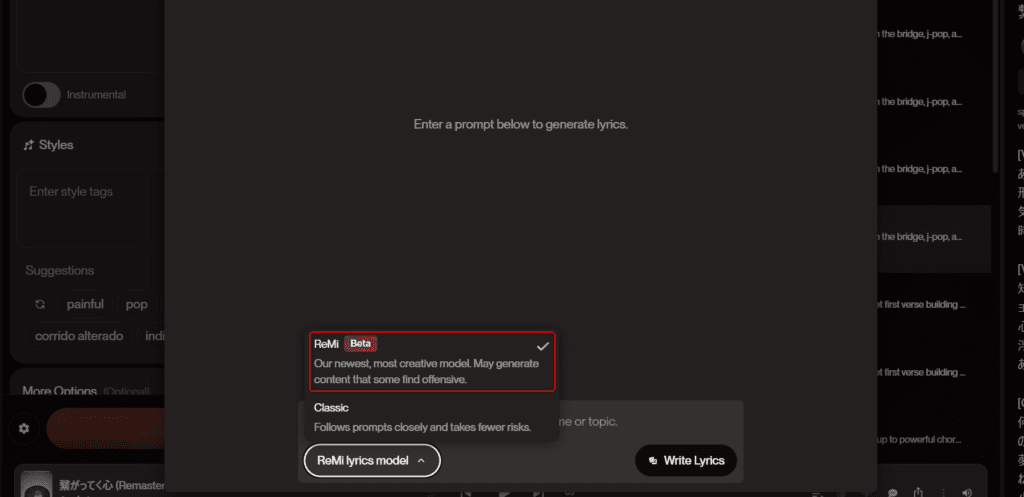

ReMi:歌詞生成モデル強化

Sunoの魅力の一つである歌詞生成能力も、v4では「ReMi(Refined Lyric Model)」として強化されました。

v3.5以前のバージョンでも歌詞付きの楽曲生成は可能でしたが、時折、プロンプトとの関連性が薄い、あるいは文脈がやや不自然な歌詞が出力されることもありました。しかし、新しいReMiモデルでは、プロンプトで与えられたテーマやキーワードに対する歌詞の関連性、そして物語としての一貫性が大幅に向上しています。

より自然で、曲の雰囲気にマッチした、そして時にはっとするような詩的な表現の歌詞が生成されやすくなりました。これにより、ユーザーは楽曲のコンセプトをより深く歌詞に反映させることが可能になり、音楽を通じたストーリーテリングの質を高めることができます。

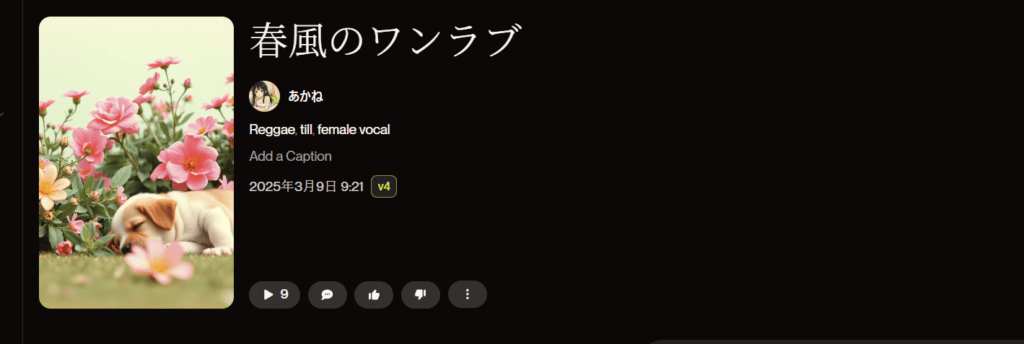

Cover Art:AIカバー画像刷新

音楽は耳だけでなく、目でも楽しむ時代です。Suno v4では、生成された楽曲に付随する「カバーアート(ジャケット画像)」のAI生成機能も刷新されました。

新しいアルゴリズムにより、生成されるカバーアートのデザイン性や多様性が大幅に向上しています。楽曲のジャンル、雰囲気、タイトル、歌詞の内容などをAIが解釈し、より関連性の高い、魅力的な画像を自動生成してくれるのです。

ポップなイラスト調から、クールな写真風、抽象的なアートまで、多様なスタイルに対応しており、楽曲の世界観を視覚的に表現する上で大きな助けとなります。SNSでのシェアや、音楽配信サービスでの公開時にも、目を引くカバーアートは重要な要素です。v4では、そのクオリティが格段に向上したと言えるでしょう。

強化された定番機能

Suno v4では、全く新しい機能だけでなく、既存の機能も大幅にパワーアップしています。これにより、ユーザーはより柔軟で、一貫性のある音楽制作体験を得られるようになりました。特に注目したいのが、外部の音源を取り込んでSuno風にアレンジする「Covers v4」と、生成したボーカルや楽器のトーンを保存・再利用できる「Personas v4」です。これらの強化された定番機能は、Sunoの可能性をさらに広げ、クリエイターの表現の幅を深めてくれるでしょう。

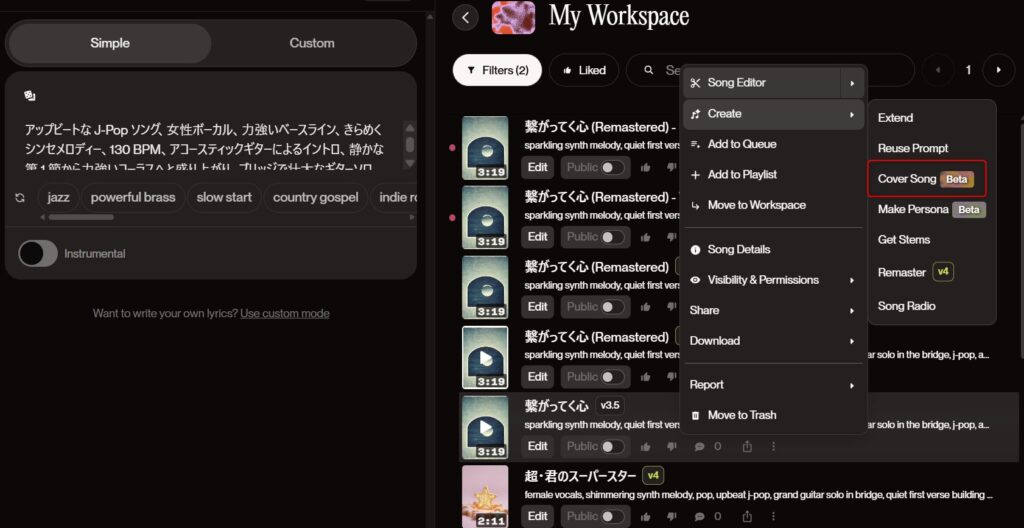

Covers v4:アップロード→再解釈

「Covers v4」は、ユーザーが持っている既存の音声ファイル(アカペラ音源など)をアップロードし、それをSuno v4が解釈して伴奏をつけたり、全く新しいスタイルの楽曲に再構築したりできる機能です。

例えば、自分で歌ったアカペラ音源をアップロードし、「J-Pop風のバンドサウンドで」と指示すれば、Sunoがその歌声に合わせてオリジナルの伴奏を生成してくれます。

これにより、既存のメロディやボーカルを活かしつつ、Sunoの高度な音楽生成能力を組み合わせた、ユニークなカバー曲やアレンジ曲を作成できます。著作権には十分注意が必要ですが、自分のアイデアをSunoで拡張するための強力なツールとなります。

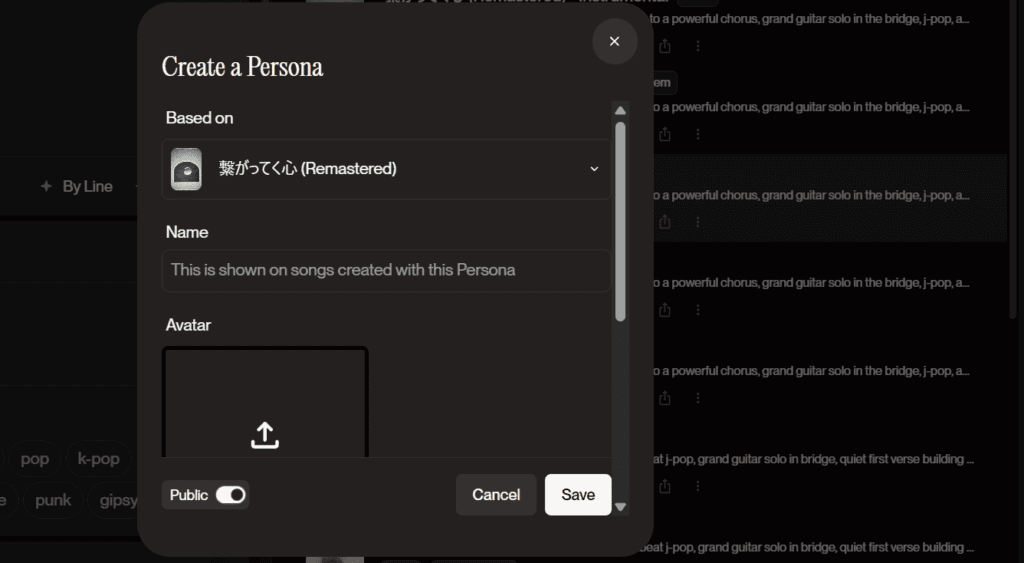

Personas v4:トーンを保存&継承

音楽制作において、特定のボーカルの声質や楽器の音色(トーン)を一貫して使いたい場面は多いでしょう。「Personas v4」は、まさにそのための機能です。一度生成した楽曲の中で気に入ったボーカルや楽器のトーンが見つかった場合、それを「Persona」として保存できます。そして、次回以降の楽曲生成時にそのPersonaを指定することで、同じトーンを再現することが可能です。

例えば、「この優しい女性ボーカルの声質を、別の曲でも使いたい」と思った時に、そのボーカルをPersonaとして保存しておけば、簡単に継承できます。

これにより、アルバム制作などで楽曲全体の統一感を出しやすくなるほか、自分だけのオリジナルなサウンドシグネチャを確立するのにも役立ちます。

ついに実現!Suno v4の新機能「STEMS」で楽器・ボーカル分離が自由自在に

Suno v4における最大の目玉機能と言っても過言ではないのが、新たに搭載された「STEMS」機能です。

これは、生成された楽曲を、ボーカル、ドラム、ベース、その他の楽器といった個別のパート(ステム)に分離できる画期的な機能です。これまで、生成された音楽は一つのオーディオファイルとして出力されるのが基本でしたが、STEMS機能を使えば、各パートを個別にダウンロードしたり、編集したりすることが可能になります。

例えば、「ボーカルだけ抜き出してリミックスしたい」「ドラムの音量だけ調整したい」といった、従来のSunoでは不可能だった高度な編集作業が、v4では簡単に行えるようになりました。

この機能は、音楽制作の自由度を飛躍的に高め、よりクリエイティブな活用を可能にする、まさに待望のアップデートと言えるでしょう。

STEMSで分離した曲

Instrumental

Vocal

音楽編集がさらに直感的に!Suno v4で進化した編集エディターの魅力

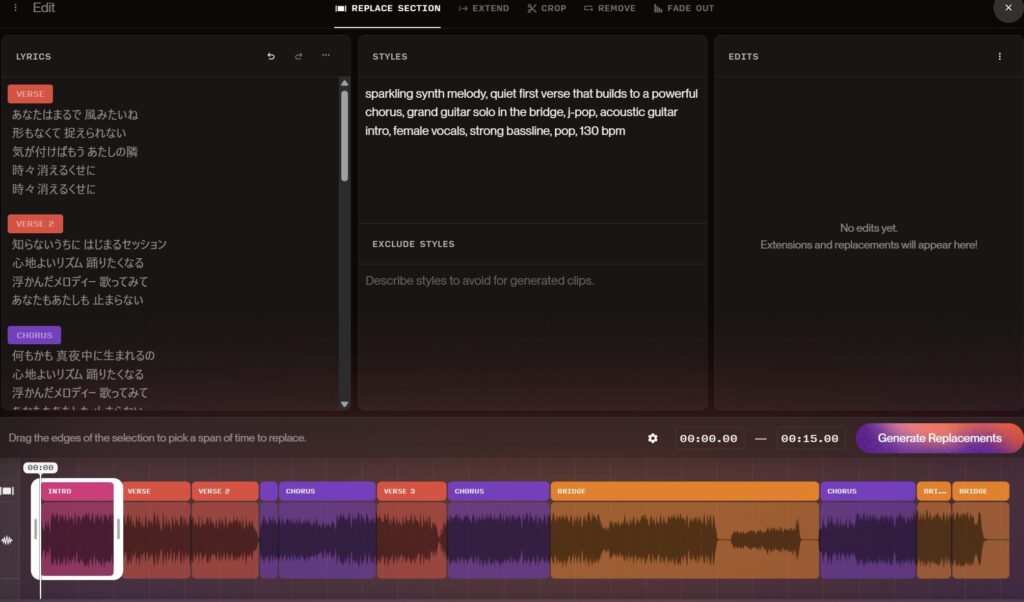

音楽生成後の編集作業も、Suno v4では大きく進化しました。新しい編集エディターは、より視覚的で直感的な操作が可能になり、音楽制作の効率を大幅に向上させます。

v3.5の編集機能と比較して、v4ではタイムライン上でのリージョン(区間)選択や、カット、コピー、ペーストといった基本的な編集操作がよりスムーズに行えるようになりました。さらに、フェードイン・フェードアウトの調整や、特定部分の音量変更なども、より細かく、簡単に行えるインターフェースが採用されています。

加えて、前述のSTEMS機能との連携により、分離したパートを直接エディター上で調整することも可能です。これにより、「生成された曲の後半だけボーカルを消したい」「間奏部分のギターソロを目立たせたい」といった、より踏み込んだ編集がSuno内で完結できるようになりました。

【Suno v4 使い方】プロンプト術をマスターして理想の音楽を生成するコツ

Suno v4の性能を最大限に引き出すためには、効果的な「プロンプト(指示文)」の作成が鍵となります。

v4では表現力が向上したため、より具体的で詳細なプロンプトを与えることで、イメージに近い楽曲を生成しやすくなりました。まず基本となるのは、「ジャンル」「雰囲気」「使用楽器」「テンポ(BPM)」などを明確に指定することです。

例えば、「アップビートな J-Pop ソング、女性ボーカル、力強いベースライン、きらめくシンセメロディー、130 BPM」のように具体的に記述します。

Sunoでは日本語のプロンプトを入力すると日本語の歌詞で生成されます。

さらにv4では、曲の展開や構成に関する指示も有効です。

例えば、「アコースティックギターによるイントロ、静かな第 1 節から力強いコーラスへと盛り上がり、ブリッジで壮大なギターソロ」のように、セクションごとの変化を指示することができます。

また、「80年代のレトロなシンセウェーブスタイル」や「スタジオジブリのサウンドトラックのような」のように、特定のスタイルやアーティスト名を参考に指示するのも効果的です。

重要なのは、試行錯誤を繰り返すことです。一度で完璧な結果が得られなくても、プロンプトを少しずつ修正し、生成結果を確認しながら調整していくことで、理想の楽曲に近づけることができるでしょう。

一目でわかる!Suno v4とv3.5の違いを徹底比較【機能比較早見表付き】

ここまでSuno v4の進化点を見てきましたが、v3.5と具体的に何が違うのか、改めて整理したい方も多いでしょう。v4は全体的なクオリティ向上に加え、STEMS機能や編集機能の強化といった明確なアドバンテージを持っています。

両バージョンの主な違いを表形式でまとめ、それぞれの特徴を比較検討しやすくしました。どちらのバージョンがあなたのニーズに適しているか、この比較表を参考に判断してみてください。

| 評価軸 | v3 | v4 |

|---|---|---|

| サンプリング周波数 | 44.1 kHz | 48 kHz |

| ノイズ除去 | 手動EQ中心 | Remaster自動処理 |

| 歌詞モデル | Legacy | ReMi(日本語最適化) |

| STEMS分離 | β版/2系統 | 正式版/4系統 |

| ループ生成 | 外部編集 | Loop Mode内蔵 |

| エディター | 切替式3画面 | 統合1画面+Smart Mix |

| カバー画像 | 1080 px | 4K Cover Art |

| プロファイル管理 | お気に入り1件 | Personas無制限 |

| 平均レンダリング時間* | 1曲≈4 分 | 同2.5 分 |

*環境:Core i7-Laptop/Wi-Fi 6 接続

v3.5で生成で生成した曲をv4で「Remaster」しました。その違いを実感してください。

v3.5で生成

v4でリマスター

総じてv4は音質・作業速度・クリエイティブ幅のすべてでv3を上回り、より高度な音楽制作や編集、そして一貫性のある表現を求めるユーザーにとっては、v4への移行を検討する価値は十分にあると言えるでしょう。

Suno v4は音楽制作をどう変える?今後の可能性と期待

今回の記事では、音楽生成AI Sunoの最新バージョンv4について、v3.5との比較を交えながら、その新機能や進化点を詳しく解説してきました。

音質の向上、待望のSTEMS機能、強化された編集エディター、そしてRemaster、ReMi、Cover Art、Covers、Personasといった多彩な新機能・強化機能により、v4は音楽制作の可能性を大きく広げるアップデートとなっています。

特にSTEMS機能やCovers機能は、これまでの生成AIの枠を超え、より自由でクリエイティブな楽曲制作やリミックスを可能にするでしょう。プロンプト術を磨けば、初心者からプロフェッショナルまで、誰もが頭の中のイメージをかつてないレベルで具現化できるようになります。

Suno v4の登場は、音楽制作の民主化をさらに加速させ、新たな才能や表現が生まれる土壌となる可能性を秘めています。今後のさらなるアップデートにも期待しつつ、まずはSuno v4の驚くべき進化を、ぜひご自身で体験してみてください。

さっそくSUNOを試してみる → SUNO公式ページ